هي المرأة الحديدية التي واجهت مجتمعًا ذكوريًا، فكانت الرّجال في إمرأة. هي المرأة المثقّفة التي غيّرت مفهوم المرأة في المجتمع العربي، فبثقافتها استطاعت أن تحمل لواء حقوق المرأة والإنسان على جناحي الأدب والإبداع والتمرّد. هي المرأة الأديبة والمبدعة التي خطت بقلمها أجمل سطور الإنسانية والحضارية. هي صاحبة أول صالون أدبيّ جمع كبار الأدباء والمفكّرين العرب فكانت السبّاقة في هذا المجال نذكر منهم: إسماعيل صبري، وشبلي شميل، وخليل مطران، وأحمد زكي اشا، محمودعباس العقاد، طه حسين. هذا الصالون الأدبي الذي كان يقام كل ثلاثاء على غرار الصالون الأدبي الذي يعدّ تجربة شهيرة في مطلع النهضة الأوربية خاصة في عصر لويس الرابع عشر في فرنسا حيث كان صالون مدام ريكاميه .. وكانت سيدة على جانب كبير من العلم والذكاء جعلت من إحدى غرف بيتها منتدى لتحريك الأفكار وتبادل الرؤى الثقافية والفكرية وعرفت هذه الغرفة بـ ” الغرفة الزرقاء” .. كما كان هناك صالون آخر شهيراً هو صالون مدام دوستايل. هي مي زيادة المرأة الجميلة والأديبة العميقة والمفكرة المثقّفة.

ويصفها المفكر الكبير محمود عباس العقاد فيقول:كل ما تتحدث به مي ممتع كالذي تكتبه بعد روية وتحضير، فقد وهبت ملكة الحديث في طلاوة ورشاقة وجلاء ، ووهبت ما هو أدل على القدرة من ملكة الحديث وهي ملكة التوجيه وإدارة الحديث بين مجلس المختلفين في الرأي والمزاج والثقافة والمقال، فإذا دار الحديث بينهم جعلته مي على سنة المساواة والكرامة وأفسحت في المجال للرأي القائل الذي ينقضه أو يهدمه وانتظم هذا برفق ومودة ولباقة ولم يشعر أحد بتوجيه الكلام منها، وكأنها تتوجه من غير موجه، وتنتقل بغير ناقل وتلك غاية البراعة في هذا المقام.

مي زيادة ولدت في الناصرة عام 1886، اسمها الأصلي كان ماري إلياس زيادة، واختارت لنفسها اسم مي فيما بعد. كانت تتقن ست لغات، وكان لها ديوان باللغة الفرنسية..

ابنة وحيدة لأب من لبنان وأم سورية الأصل فلسطينية المولد. تلقت الطفلة دراستها الابتدائية في الناصرة، والثانوية في عينطورة بلبنان. وفي العام 1907، انتقلت مي مع أسرتها للإقامة في القاهرة.

كانت في الرابعة عشر من عمرها عاشت في دير عينطورة لبنان وهناك وبين الجدران المتهجمة قضت اول عيد بعيدة عن بيت أسرتها البعيد في مدينة ” الناصرة ” بفلسطين.

في هذه الليلة الحزينة سافرت ماري إلياس زيادة بخيالها ونبضات قلبها إلى بيتها مع أمها التي تحبها كثيراً ووالدها الذي يغمرها بشلال من الدفء والحنان وحيدة كل الفتيات بحضن العائلة وهي ..

تعود مي من سفرها وحنينها الى غرفتها وتجد ماري نفسها وسط ثلوج و الوحدة اختارت فيما بعد الحرف الأول من اسمها والحرف الأخير. في مدرسة ” الزيارة ” أدهشت الفتاة الصغيرة مدرساتها بتفوقها في دراسة اللغات العربية ، والفرنسية ، والإنجليزية ، والإيطالية، والألمانية .

عاشت مي التشتت والبعد والتنقل ما بين فلسطين ولبنان مما ساعدها لان تطلق لعقلها كل الحرية لينطلق ويفكر ويحلل ويكتشف ويبحر. الحصار المخيف .. والإنطلاق غير المحدد للفكر .. المحافظة الشديدة .. مع التمرد جمعت مي بين النقيضين .. ومن والتحرر على كل أنماط الفكر التقليدي . هكذا الفجوة الرهيبة بين القلب والعقل.

كان أول كتاب وضعته بإسم مستعار (ايزيس كوبيا) وهو مجموعة من الاشعار باللغة الفرنسية، ثم وضعت مؤلفاتها (باحثة البادية) وكلمات وإرشادات، ظلمات وأشعة، سوانح فتاة، بين المد والجزر، الصحائف والرسائل، وردة اليازجي، عائشة تيمور، الحب في العذاب، رجوع الموجة، ابتسامات ودموع، وقامت بعدة رحلات إلى أوروبا وغذت المكتبة العربية بطائفة من الكتب الممتعة موضوعة ومنقولة وبلغت من غايتها في الأدب والعلم والفن فاستفاض ذكرها على الألسنة.

وكانت تميل إلى فني التصوير والموسيقى، وكانت إذا وضعت قصة تجعل ذكرى قديمة تثيرها رؤية لون أو منظر من المناظر، أو حادثة من الحوادث، وقد يكون إيحاءَ بما تشعر به وتراه في حياتها، فتدفعها هذه الذكرى ويستنفرها هذا الإيحاء إلى كتابة القصة، وقد تستيقظ في الفجر لتؤلف القصة، ومن عادتها أن تضع تصميماً أولياً للموضوع، ثم تعود فتصوغ القصة وتتم بناءها، وان الوقت الذي تستغرقه في كتابة القصة قد يكون ساعة أو أسابيع أو شهور بحسب الظروف، وهي ترى انه ليس هناك قصص خيالية مما يكتبه القصصيون وكل ما ألفته هذه النابغة، هو واقعي كسائر ما تسمع به وتراه من حوادث الحياة، فالمؤلف القصصي لا يبدع من خياله ما ليس موجوداً، بل هو يستمد من الحياة وحوادثها، ويصور بقالبه الفني الحوادث التي وقعت للأفراد، وكل ما تكتب هو تصوير لبعض جوانب الحياة، لا وهمٌ من الأوهام لا نصيب لها من حقيقة الحياة.

مي زيادة التي عاشت في مصر وأبدعت فيها وافتتحت صالونها الأدبي فيها، لم يفهمها من عاصروها، فأفكارها كانت رؤيوية ومتمرّدة وثورويّة. ولم يضئ أدباؤنا على تجربة مي الأدبية والثقافية والفكرية بل أضاءوا على مسيرة فتاة جميلة رصينة ومتكلّمة متناسين دورها في إغناء المكتبة العربية والعالمية.

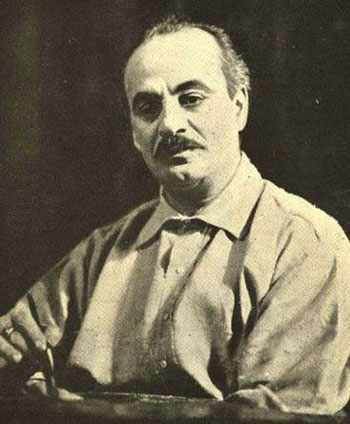

أما أهم محطات حياة مي فهي الحب السماوي الذي بزغت أنواره بين قلبي الأديبين مي زيادة وجبران خليل جبران، رغم أنهما لم يلتقيا أبداً، فقد كانت الرسائل المتبادلة بين القاهرة حيث تقيم مي ونيويورك حيث يقيم جبران هي وثيقة هذا الحب الفريد!

ولكن مع الأسف ضاعت معظم رسائل المرأة في الثلاثينيات وبقيت رسائل الرجل كما ذاعت في الستينيات رسائل غادة السمان وبقيت رسائل غسان كنفاني رغم أن جبران كان يعيش في أمريكا، حيث تتم العناية بكل ما يتركه الأديب، وفعلاً هذا ما حصل إثر وفاة جبران، إذ حافظت سكرتيرته وأخته على أعماله الأدبية والفنية وأشيائه!!…

هنا لابد أن نتساءل: هل المرأة أكثر حرصاً على رسائل حبها من الرجل؟ أم أن ميراث جبران قد تعرض لعملية سطو إثر وفاته، كي لا نظلم الرجل؟

نعتقد أن التساؤل الأول يخفي تعصباً نسوياً يهاجم وفاء الرجل، لذلك نميل إلى التساؤل الثاني، فقد ذكر ميخائيل نعيمة في كتابه عن حياة جبران أنه رأى تلك الرسائل لديه، لهذا من الأرجح أن تكون تلك الرسائل قد سرقت من قبل امرأة لبنانية أرادت أن تكون حبيبة جبران الوحيدة.

مهما تكن الإجابة فإن النتيجة واحدة، وهي غياب صوت المرأة في هذا الحب! كما غاب صوتها في الحب العذري الذي خلّده لنا الشعراء! وقد آلمني أن يضيع صوت المرأة في هذا العصر كما ضاع في الماضي، فحاولت نسج خيوط هذه العلاقة في “رواية الحب السماوي بين مي زيادة وجبران خليل جبران”، لعلي أقدّم معاناة المرأة عبر تخيل صوتها والاقتراب من تجربة حب فريد تعيشه المرأة معاناة يومية منذ تفتحها وحتى موتها!..

لم تكن مي امرأة عادية، فقد امتزجت في ملامح شخصيتها الريادة الأدبية بالريادة الاجتماعية في بداية القرن العشرين، لهذا كانت أولى خطواتها في هذا المجال هي الإقبال على التعليم والتفرغ للكتابة، وقد دفعها حبها للغة العربية أن تفتح بيتها، بتشجيع من والديها، لرجال الأدب، فكانت تحاورهم وتستمع إلى إبداعاتهم في صالونها الذي كانت تعقده كل يوم ثلاثاء، مما أثر إيجابياً على عملها الصحفي والأدبي، فقد عملت مع أبيها في صحيفته “المحروسة” التي افتتحها في القاهرة، كل ذلك في زمن لم تكن المرأة العربية تجرؤ على الخروج من المنزل وحدها.

لم تحاول مي الخروج من الأغلال الخارجية التي تقيد المرأة فقط، بل وجدناها تحاول الخروج من أغلال الذات، فكانت رائدة في محاولة التعبير عن أعماقها عبر الأدب الرسائل، المقالة، الخاطرة الوجدانية التي وجدناها في كتبه) أي عبر أجناس أدبية تظهر صوت الأنا صريحاً واضحاً، وبذلك استطعنا أن نعايش أعماقها بكل ما يعتلج فيها من عواطف وأحلام وصراعات، إذ من المعروف أن الكاتبة العربية لم تجرؤ على الخوض في هذا المجال إلا بعد (مي) بأكثر من خمسين سنة، وهي، غالباً، حين تريد أن تعبر عن ذاتها تتخذ قناع الشخصية الروائية (وهذا ما فعلته الأديبة غادة السمان في روايتها “الرواية المستحيلة فسيفساء دمشقية”(1997). والتي إلى الآن لم تصدر الجزء الثاني المتعلق بمرحلة الشباب، وتوقفت عند مرحلة الطفولة والمراهقة.

هنا يجدر بنا أن نوضح أن مي لم تكن في بداية علاقتها بجبران امرأة منطلقة في التعبير عن ذاتها، فقد اكتفت في البداية بالعلاقة الفكرية، بل دعت جبران للالتزام بحدودها، فاتسمت لغتها بالحذر، وتحصنت باللهجة الرسمية في الخطاب، فأخفت مشاعرها بألف قناع، حتى وجدنا جبران يتساءل مستغرباً شدة ترددها وحذرها: “أهو الخجل أم الكبرياء أم الاصطلاحات الاجتماعية”. لعله كان يقارنها بالمرأة التي التقى بها في الغرب، والتي تتمتع بحرية التعبير عن أعماقها! دون أن يغفل عن خصوصية المرأة الشرقية وضغط القيود الاجتماعية عليها، مما تضطرها إلى الاحتماء بالخجل تارة وبالكبرياء تارة أخرى!..

من المؤكد أن مي في البداية سعت إلى توظيف المراسلة بينها وبين أديب مشهور، كي تجعلها عاملاً في تطويرها الفكري والأدبي، ولم تتوقع أن تقع أسيرة كلماته، لكنها حين أحست أنها بدأت تحرك عواطفها وتمتّع ذائقتها الفنية معاً، بدأت بالتهرب منها!..

هنا لا نستطيع أن نفصل بين مي الإنسانة والأديبة، فقد عشقت مي الأديبة كلماته ربما قبل المراسلة، وازدادت عشقاً لها بعدها، فانقلب العشق الفني إلى عاطفة متأججة يأباها عقلها، لهذا ملأ التردد ذاتها، وشاعت لديها الصرامة في محاسبة الذات ومحاسبة الطرف الآخر المرسل على كل كلمة، لهذا وصفها جبران في إحدى الرسائل بالموسوسة التي لا تعرف سوى التردد، من هنا لن نستغرب تكرار هذه الأفكار والمواقف التي نستشفها من رسائل جبران، فهي محبة يعجبها الاستمرار مع جبران في مثل هذه المغامرة، لكن سرعان ما يؤرقها صوت العقل الذي يذكرها بالواقع الاجتماعي الذي يعلي قيمة الأسرة والزواج في حياة المرأة، ولم يعتد مثل هذه علاقات الصداقة والحب بين المرأة والرجل دون رابط شرعي! كما يذكرها صوت العقل بوقع الزمن الذي لا يرحم المرأة، فكانت تنقطع عن مراسلته أشهراً طويلة، ثم تعود، ومع عودتها كانت تضطر لمعاودة الحوار مع ذاتها لإقناعها بضرورة علاقتها مع جبران، وقد كانت تعيش صراعاً دائماً مع ذاتها، فتتكرر محاسبتها لها، لهذا كانت تتكرر أسئلة جبران مستفهماً أسباب الانقطاع، فكانت تدافع عن وجهة نظرها بترداد حججها نفسها، التي تزداد مع الأيام وجاهة وإقناعاً! إذ تنطلق باسم العقل الذي لا ينفصل عن المشاعر كما يعتقد الكثيرون!! كما نجدها تنطق باسم المجتمع حيث كانت أمها أحد الأصوات القوية التي تردد على مسامعها أن الزمن لا يرحم وأن الاستقرار ضروري للمرأة!

لهذا كله انتظرت حوالى اثنتي عشرة سنة لتصرح بعواطفها كتابة لجبران، ولتبين له أن الورق هو الذي منحها الجرأة، وأنه لو كان يشاركها العيش في بلدها لما جرؤت على ذلك! لكن يبدو أن التصريح لم يجلب لها الراحة المتواخاة، أو الأمل بعرض للزواج يأتيها من جبران! لذلك تعود إلى ترددها وتهربها خاصة بعد أن غزا الشيب مفرقها!.. لكن عاطفتها القوية تلح عليها بالكتابة، يضاف إلى تلك العاطفة حس إنساني مرهف بآلام الآخرين، لهذا كان قلقها على صحة جبران من أسباب عودتها للكتابة إليه أحياناً!..

لعل هذا التردد في قبول مثل هذه العلاقة الاستثنائية أحال حياتها إلى مأساة، فعاشت القلق والمعاناة في علاقة كان عزاؤها فيها هو الخيال والرحلة عبر الكلمة إلى عوالم مدهشة، تنأى بها عن الواقع واحتياجاته الطبيعية.

لم تستطع مي الركون إلى هذه العلاقة سوى لحظات تحلق بها بعيداً، ثم ترتطم بالأرض، فالمرأة المثقفة والأديبة كانت تبحث عن علاقة طبيعية، تعيش فيها عواطفها وأمومتها! وفي الوقت نفسه تحلق روحها فيها بعيداً عن المألوف في علاقة أقرب إلى الاستثناء!..

أعتقد أن روعة شخصية مي تجلت في كونها أنهت صراعها الداخلي حين تأكدت في النهاية من مرض جبران، فبدت لنا امرأة عاشقة وأماً حانية، تسعى للوقوف إلى جانب جبران في محنته!… فتحيطه بعواطف الحب والأمومة معاً!!..

إن المتأمل في قصة الحب هذه، لابد أن تدهشه قدرة المرأة على الحب والعطاء، فقد منحت رجلاً لم تره أبداً كل حياتها، حتى أصبح هذا الحب مأساتها وعزاءها معاً! فقد أحبت جبران عبر كلماته، وأخلصت له، حتى إنها عاشت تستمد القوة منها سواء في حياة جبران أم بعد وفاته!..

للوهلة الأولى تبدو لنا مي امرأة تعيش حياة منطلقة بالقياس إلى نساء عصرها الشرقيات، إذ استطاعت أن تجمع في صالونها أبرز أدباء عصرها طه حسين، العقاد، الرافعي…، وذلك بفضل سماتها الشخصية الثقافة واللباقة والروح المرحة والإخلاص والصدق مما يدفعني إلى الاعتقاد بأنها أسهمت في تطوير الحركة الثقافية في تلك الفترة، خاصة أنها خلقت جواً تنافسياً بين الأدباء، فكل واحد منهم كان معنياً بكسب ودها، بل عاطفتها! لكنها رغم ذلك ظلت امرأة شرقية متحفظة في علاقتها مع الرجل، إلى درجة أن العقاد قال لها يوماً: أنت تعيشين كراهبة في صومعة! فهي من الناحية الشعورية ظلت أمينة لعادات الشرق وتقاليده، لهذا استطاعت أن تنال احترام مجتمعها رغم اختلاطها بالرجال هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان ذلك خير دليل على إخلاصها لجبران!!..

لقد تجاوزت مي المألوف حين وجدت في كلمات الحب ملاذاً عاطفياً لها، فسجنت حياتها فيها، فإختارت حباً أشبه بالخيال على حياة عادية، فحرمت نفسها من دفء العائلة وضحت بسببها بالأمومة التي هي حلم كل امرأة!..

ولعل خير دليل على أهمية تلك الكلمات في حياة مي أنها عاشت متألقة في حياتها الاجتماعية والأدبية على وقع رسائل جبران، ولم تتدهور حياتها النفسية إلا بعد وفاة جبران (1931) إذ عدّت نفسها أرملته، فارتدت السواد عليه، ومما فاقم بؤسها وفاة أمها في إثره (1932) لعلها في تلك الفترة بدأت تشعر بعدم الرضى عن نفسها، واكتشفت أن قرارها بعدم الزواج لم يكن صائباً! وبدأت تحاسب نفسها بقسوة، فقد أحست بمدى الظلم الذي ألحقته بحياتها حين تعلقت بكلمات جبران، ووهبت شبابها لحب سماوي لا علاقة له بالواقع وبطبيعة البشر!..

لا يمكننا أن نحمّل الكلمة المجنحة المسؤولية عن تدهور حالتها النفسية وإغراقها في الكآبة، لأننا نلغي إرادتها في استمرار تلك العلاقة، التي جلبت لها الفرح والألم معاً!.. المدهش أن مي حملت رسائل جبران معها، في كل مكان رحلت إليه، ورافقتها في مأساتها في مشفى ريفز في بيروت.

عانت الكثير بعد وفاة والدها عام 1929 ووالدتها عام 1932، وقضت بعض الوقت في مستشفى للأمراض النفسية وذلك بعد وفاة جبران خليل جبران فأرسلها أصحابها إلى لبنان حيث يسكن ذووها فأساؤوا إليها وأدخلوها إلى «مستشفى الأمراض العقلية» مدة تسعة أشهر وحجروا عليها فاحتجّت الصحف اللبنانية وبعض الكتاب والصحفيون بعنف على السلوك السيء لأقاربها، فنقلت إلى مستشفى خاص في بيروت ثم خرجت إلى بيت مستأجر حتى عادت لها عافيتها وأقامت عند الأديب أمين الريحاني عدة أشهر ثم عادت إلى مصر.

عاشت صقيع الوحدة وبرودة هذا الفراغ الهائل الذي تركه لها من كانوا السند الحقيقي لها في الدنيا. وحاولت أن تسكب أحزانها على أوراقها وبين كتبها. فلم يشفها ذلك من آلام الفقد الرهيب لكل أحبابها دفعة واحدة. فسافرت عام 1932 إلى إنجلترا أملاً في أن تغيّر المكان والجو الذي تعيش فيه ربما يخفف قليلاً من آلامها. لكن حتى السفر لم يكن الدواء. فقد عادت إلى مصر ثم سافرت مرة ثانية إلى إيطاليا لتتابع محاضرات في «جامعة بروجيه» عن آثار اللغة الإيطالية. ثم عادت إلى مصر. وبعدها بقليل سافرت مرة أخرى إلى روما ثم عادت إلى مصر حيث استسلمت لأحزانها. ورفعت الراية البيضاء لتعلن أنها في حالة نفسية صعبة. وأنها في حاجة إلى من يقف جانبها ويسندها حتى تتماسك من جديد.

توفيت في مستشفى المعادي بالقاهرة عن عمر 55 عاماً. وقالت هدى شعراوي في تأبينها «كانت مي المثل الأعلى للفتاة الشرقية الراقية المثقفة». وكُتبت في رثائها مقالات كثيرة بينها مقالة لأمين الريحاني نشرت في «جريدة المكشوف» اللبنانية عنوانها «انطفأت مي».

ماتت الأديبة مى زيادة عام 1941 لم يمش وراءها رغم شهرتها ومعارفها وأصدقائها الذين هم بغير حصر، سوى ثلاثة من الأوفياء: أحمد لطفى السيد، خليل مطران، وأنطوان الجميل. وسوف يبقى المعنى الذى يشير إليه هذا المثل عن علاقة الناس والعمدة، قائماً إلى يوم القيامة، مؤكداً على ان النفاق هو أساس كثير من أفعالنا وأقوالنا.

وقد أراد د. خالد غازي أن يتحرى حياة تلك المعذبة مى وراح ينقب في حياتها وتاريخها فأخرج كتابه “مي زيادة .. حياتها وسيرتها وأدبها وأوراق لم تنشر” الذى نال به جائزة الدولة التشجيعية في مصر.

“محنة مي” في حياتها المثالية تستحق أن يقف المتصفح والمتأمل عنده طويلاً، ويقلب فيه، ربما لأنه يجسد حياة مى بأعتبراها حالة جديرة بالتأمل والنظر.

تقول مي: أنا إمرأة قضيت حياتي بين قلمي وأدواتي وكتبي، ودراساتي وقد انصرفت بكل تفكيري إلى المثل الأعلى، وهذه الحياة “الأيدياليزم” أي المثالية التي حييتها جلعتني أجهل ما في هذا البشر من دسائس.

دومينيك الخوري

مجلة ( الفن )